2025年6月23-27日,美国密歇根州立大学历史学系教授Walter Hawthorne在复旦大学历史学系国际暑校召开“奴隶制研究中基于数据的方法”课程(Data-Informed Methods in Slavery Studies)课程。Walter教授是Enslaved.org等著名的奴隶制数字历史研究项目的创始人,负责密歇根州立大学的数字人文中心。在五天的课程中,他精心准备了课程网站和一系列练习,向大家讲解了以数据集为核心的数字人文方法,并介绍了奴隶制研究的历史背景。来自芝加哥大学、加州大学伯克利分校、宾汉姆顿大学、马来亚大学、香港大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、南开大学、中山大学、华东师范大学的七十余位同学参加了这一课程。

第一课:数字人文概述

在第一天的课程中,Walter教授首先介绍了他个人的研究背景。在斯坦福大学攻读非洲历史博士期间,他前往上几内亚海岸(Upper Guinea Coast)对当地的非中心化社会(decentralized society)展开口述历史研究,了解巴兰塔人(Balantas)如何借助奴隶贸易实现人口、农业与军事等方面的发展。随后,他开始关注从几内亚比绍出发的被奴役者群体,通过巴西种植园的史料尝试用数据方法研究奴隶制。在了解大量被奴役者的出发地与族群信息后,进一步的社会文化研究成为了可能,Walter由此讨论了稻米种植文化从西非海岸到巴西的传播。

Walter教授回顾了数字人文的发展历程,并将其置于印刷机、计算机、互联网、AI等信息革命的背景。在历史学家普遍采用计算机以前,Robert Fogel和Stanley Engerman就尝试用数据方法研究奴隶制,将其解释为经济理性的体制,并获得了诺贝尔经济学奖。Walter以此为例讨论了数据方法背后的局限,例如奴隶制的残忍能否通过被奴役者一生中遭受鞭打的次数来衡量,以及被奴役者个体生命被群体数据掩盖的风险。此外,当下盛行的数字人文还存在其他局限,例如大部分数据都来自发达国家的英语印刷史料。

第二课:大西洋奴隶贸易与Slave Voyages项目

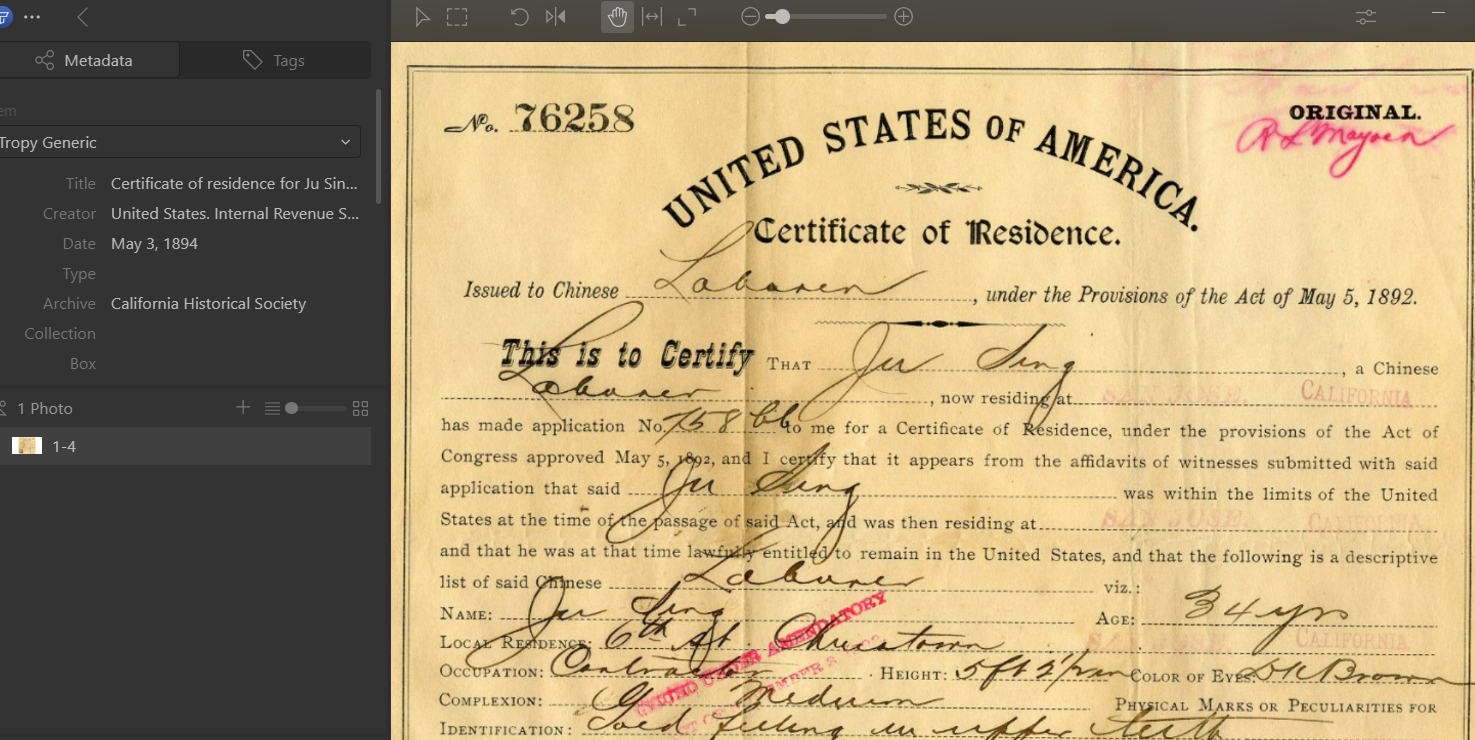

本门课程的特色是讲授与练习的并重,在了解数字人文方法的同时,学生们也能亲自尝试多种数字人文方法。Walter教授提供了数份19世纪90年代年代加利福尼亚州的中国移民居留证,同学们学会了用Tropy软件存储史料照片,并对照片进行了基本的编目,这一工作是整理档案馆大量史料照片的基础。

Walter教授回溯了奴隶贸易的发展进程。他从11世纪连接起伊比利亚半岛与北非的阿尔摩拉维德王朝(Almoravid Empire)谈起,逐渐过渡到15世纪葡萄牙对西非海岸的殖民,以及蔗糖经济和种植园的历史。Walter提出了一系列问题,引导同学们思考奴隶贸易为何会形成,为什么选择奴隶而非自由劳动,以及为什么非洲人遭受了大量奴役。同学们提到美洲原住民遭遇的人口锐减、热带疾病威胁、种族意识形态等因素,并思考了土地与劳动力多寡造成的影响。Walter进一步讨论了奴隶贸易对非洲的冲击,在大家熟悉的人口锐减、发展受限以外,奴隶贸易也推动了非洲的战争、军事化与政治集中化,正如沃尔特·罗德尼(Walter Rodney)所言,许多非洲精英与欧洲人在共同剥削大众。

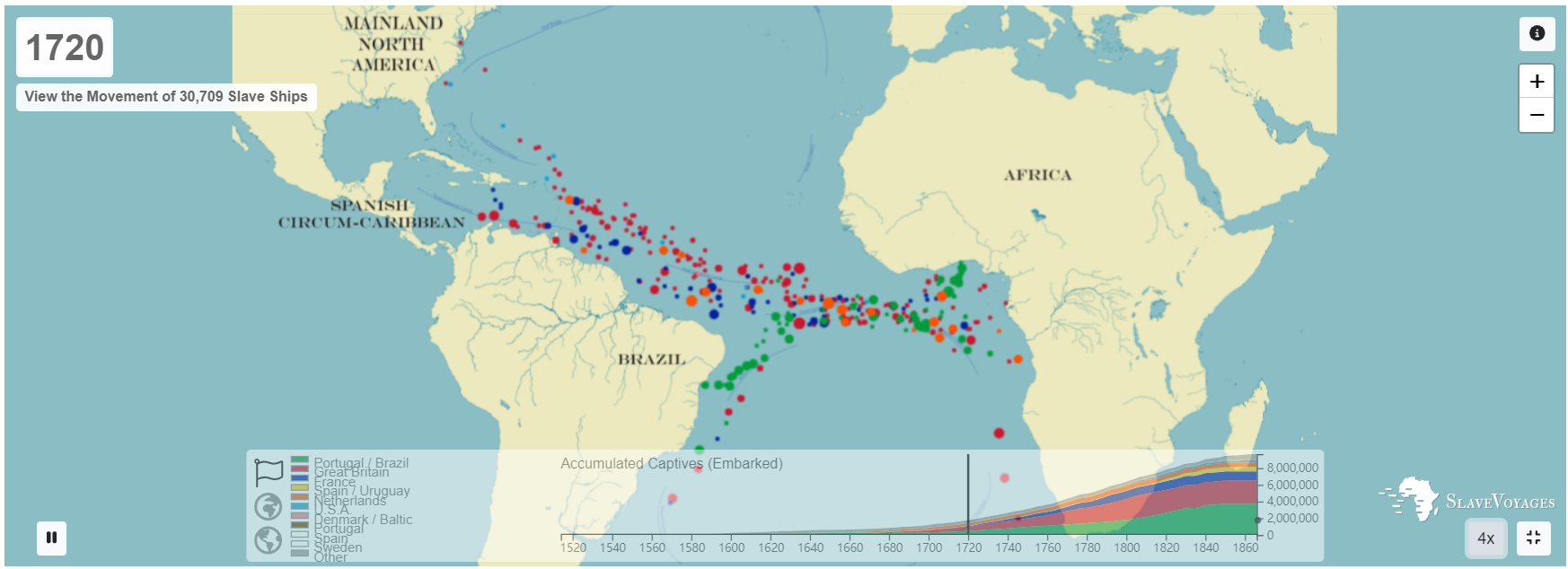

在了解奴隶制的历史背景后,Walter向大家介绍了统计跨大西洋奴隶贸易数据的Slave Voyages项目,他将此称作目前最为重要的数字人文项目之一。同学们在练习环节中使用Slave Voyages查阅了奴隶贸易的基本数据:1250万被奴役者离开非洲,1050万抵达美洲与欧洲。大家对于美国的奴隶制印象较为深刻,但大部分被奴役者都前往了南美洲与中美洲。同学们也学会了如何查阅某一艘奴隶贸易船只、某一个非洲港口的情况。

第三课:数据集练习

在第三天的课程中,同学们亲自录入整理了多份种植园奴隶制数据。第一份史料是路易斯安那州一位种植园主去世后的财产清单(inventory),其中包括被视作财产的被奴役者的信息。在整理完数据后,大家讨论了不同性别和年龄的被奴役者的价格差异,思考背后的婴儿死亡率、女性生育和奴隶劳动问题。

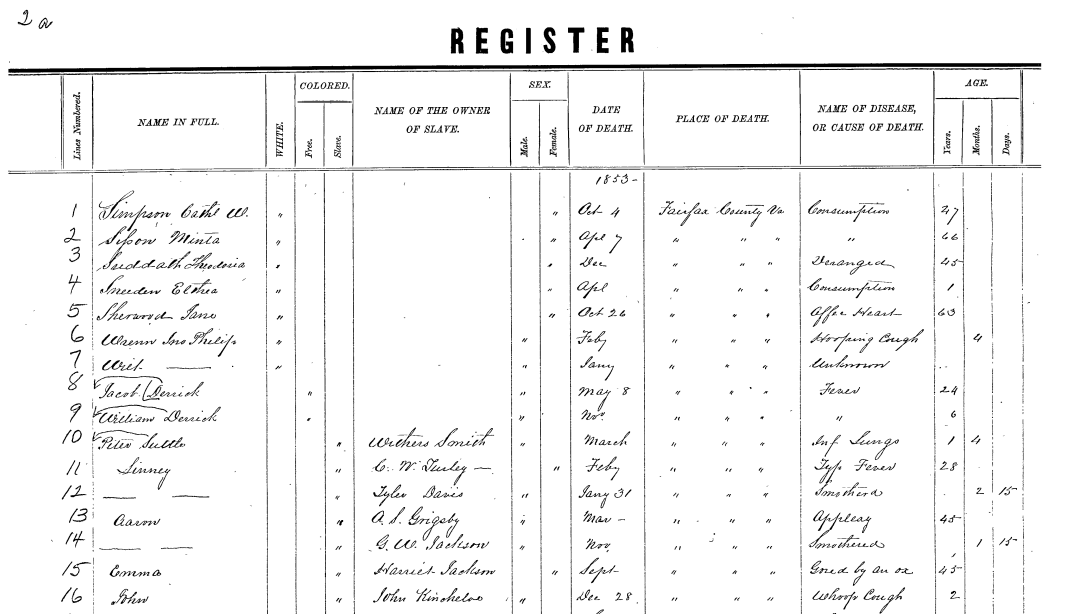

第二份史料来自弗吉尼亚州在1853年进行的人口统计,其中记录了许多白人与被奴役者的年龄、死亡原因等信息。其中,“闷死”(smothering)是被奴役的婴儿最为常见的死因,这背后存在着白人奴隶主与登记员的忽视与偏见,Walter教授由此强调不能将数据视作客观真实,而是要始终考虑到史料背后的偏见。有同学结合托妮·莫里森(Toni Morrison)的小说《宠儿》(Beloved),与Walter讨论了被奴役的女性的杀婴现象。

第三份史料是1793年一座牙买加种植园的奴隶物资统计,从中能了解到被奴役者从事的工作、身体健康状态、由此被分配到的物资量,以及他们的民族与地区来源。对于后两份史料的手写体,许多同学都采用了AI帮助识别整理,Walter分享了他使用AI的经验,并提醒大家统一史料中的模糊表述以便于大规模统计。

第四课:Enslaved.org项目和新一代数据历史学家

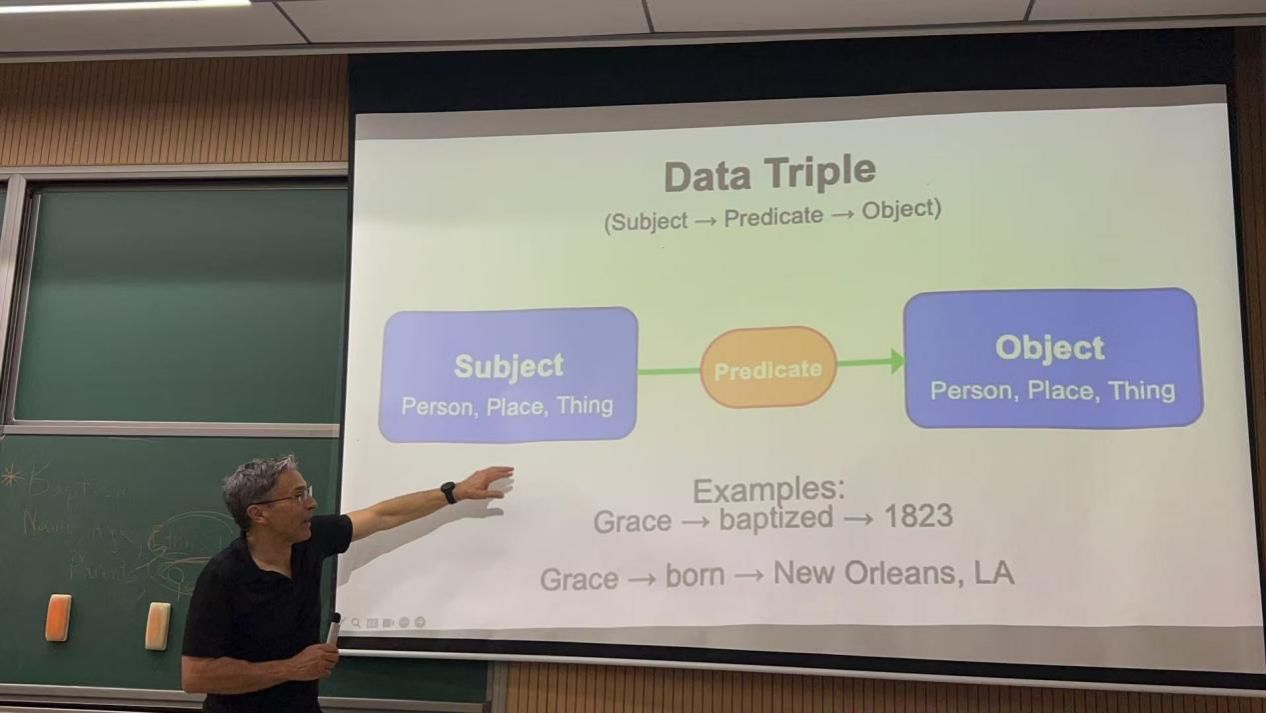

在第四天的课程中,Walter教授详细介绍了他主持的Enslaved.org项目,这一网站汇总了大量奴隶制研究数据,需要制定众多规则以确保数据之间的互通。Walter介绍了三大要点:控制词汇(controlled vocabulary)旨在标准化各类表述,但是面临复杂的种族与混血情况,仍有许多表述无法得到统一界定;识别码(identifier)强调史料中每一个体的独特性,并避免了重名混淆;元数据(metadata)通过地点、事件、主体的分类,使史料内容得到清晰界定,众多被奴役者的出生、售卖、死亡等记录也由此被联系起来。Walter还介绍了基于数据方法对于前往澳门的非洲被奴役者的研究。在练习环节,同学们进一步将控制词汇、识别码和元数据运用到第三天的整理的史料数据中,增强了数据集的可读性。

在网站的架构与规则之外,Walter尤其强调数据项目的伦理问题。当被奴役者的信息得到公开,他们的家人与后代可能会受到影响,部分奴隶制史料的语言表述也有再度将被奴役者商品化(recommodify)的风险。如何尊重研究涉及的人们,如何避免数据造成的非人化(dehumanization),是数字人文学者需要谨慎思考的问题。

第五课:数字人文的其他方法

在最后一天的课程中,Walter教授分享了AI、可视化等数字人文工具。以前两天同学整理的数据集为例,Walter与大家交流了提示词(prompt)编写、图表制作、AI处理史料的错误率等问题。从AI伦理的角度,隐私数据泄露、AI模型偏见、全球南方的数字鸿沟(digital gap)、大模型造成的环境污染等问题亟待数字人文学者的更多关注。

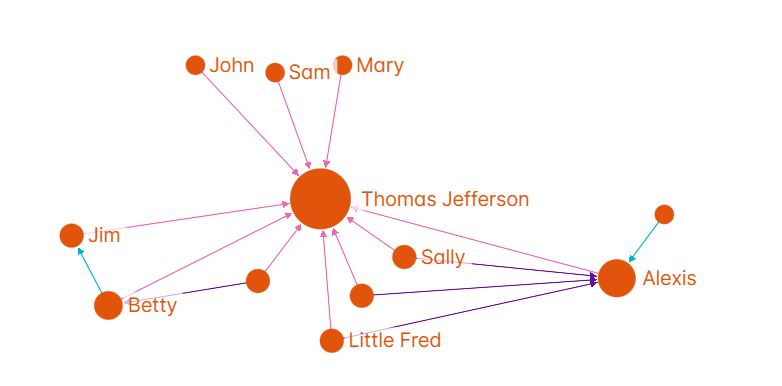

在练习环节中,同学们尝试了多种可视化工具。通过Graph Commons网站,大家制作了杰斐逊与他的部分奴隶的人物关系图表,部分同学也尝试由Flourish网站制作和标注地图。Walter进一步介绍了他在密歇根州立大学的数字人文教学实践,同学与老师们也在课余时间就各自的数字人文研究与Walter展开了交流。

在五天暑校课程中,同学们领略了数据方法如何改变了奴隶制历史的研究,在练习环节亲自整理史料数据、编制数据集、制作可视化,并尝试将数字人文方法应用于自己的研究。以下是部分同学的课程感想:

马喜桐 中山大学历史学系(珠海):这几天的课程让我对数字史学有了全新的认识。过去我更多地把史学研究理解为文本与档案的解读,但在课程中接触到 Tropy、Graph Commons 和 Flourish 这些工具后,我开始体会到数据整理、结构化与可视化在研究中的巨大潜力。特别是在了解 Enslaved.org 背后的理念时,我对如何用数据去呈现被忽视的人群故事产生了深刻的共鸣。虽然一开始对技术操作有些不熟悉,但通过练习和讨论,我也意识到跨学科方法可以为历史研究带来更多新的问题意识和表达方式。非常感谢老师和助教的耐心指导,也希望未来能有机会在自己的研究中运用这些方法。

沈以诺 上海师范大学历史学系:Hawthorne教授向我们介绍了许多数字史学领域的优秀成果和实用工具,并鼓励我们多多实践,探索平台功能,搭建个人数据集。其中,海量数据对于几个世纪以来非洲被奴役者跨大西洋的迁徙情况的直观展示令我印象深刻。五天的学习,无论是教授的风趣授课、随和交流,还是每天的下午茶,都是一次非常棒的体验。

龚子恒 加州大学伯克利分校历史学系:在这五天的精彩课程中,我不仅结识了来自全球各地的历史学人们,也跟随Walter Hawthorne教授学习到了如何有效运用现代科技来提高对过去的理解。

撰文 | 任睿欢、张家瑞

摄影 | 罗鹏飞