2024年10月18日上午,复旦大学历史学系邀请台湾中兴大学历史学系侯嘉星副教授作题为《从实验室到生产线——人类世下的中国农业化学事业发展》的讲座,主持人为复旦大学历史学系皇甫秋实副教授。

侯嘉星副教授专攻近代中国经济史、环境史与历史GIS研究,此次讲座围绕侯教授于2023年11月出版之《从实验室到生产线:近代中国农业化学事业中的国家权力(1900-1950)》一书展开,从知识转译、物种调查、国家权力、跨域流动等角度讨论农业化学这一概念如何融入现代中国的生产秩序,并借此阐发在人类世背景下对于人与知识、环境关系的新思考。本文系演讲整理稿,末附问答。

讲座现场

引言

皇甫秋实(复旦大学历史学系副教授)

侯嘉星老师博士毕业于台湾政治大学,随后进入“中研院”近史所进行博士后阶段的研究,目前任教于台湾中兴大学历史学系,并且担任系主任职务。侯老师的主要研究领域为中国近代经济史、环境史以及数字人文研究,近年来在相关领域已积累了非常丰富的成果,今天很荣幸邀请侯嘉星老师作客复旦大学史学论坛,分享他近年来对于经济史和环境史的前沿思考。

主讲

侯嘉星(台湾中兴大学历史学系副教授)

今天为大家演讲的内容主要从《从实验室到生产线:近代中国农业化学事业中的国家权力(1900-1950)》一书延伸而来。主题大致可分为两部分:第一是书中的议题,即农业化学事业的发展。农业化学作为现代农业最主要、核心的技术概念,如何进入现代中国的生产秩序当中;第二点则体现在本次讲座的副标题之中,即“人类世”。在人类世的概念背景下,人的活动在改造环境空间的同时也深刻和各种变化交织在一起。和传统经济史不同,人类世不仅讲述人如何影响环境,还涉及到环境、知识范畴对人行为的限制。这两点是可以透过农业化学这一概念和大家探讨的。

在讨论这一概念的同时,会涉及到几个主要的课题。例如传统的经济史和历史学已经颇为关注的知识传播问题。在社会与科技的概念下,谁来负责转译知识、谁来负责承接知识,知识转译者的行为会改变知识传播的途径;第二层则会讨论知识传播路径是如何产生的。第三层则到了历史学家很关心的问题——在知识传播、物种认识的过程中,国家发挥了怎样的作用和角色。在亚洲的经验之中,国家是关键力量。今天我所做的演讲似以“农业化学”为主体,但背后触及的对象非常丰富。农业化学可以作为案例和窗口,让我们看到暗含的知识流动过程。

一、作为新鲜事物的农业化学

19世纪欧洲出现了现代化学概念,人们开始用全新方式来理解、测定世界,这一变化延伸到了农业领域,“农业化学”随之出现。19世纪末20世纪初,农业化学在中国落地生根,并在很长一段时间内主宰了现代农业这一内涵。

不过,我们需要更为谨慎地审视“农业化学”这一全新的知识形态。传统知识中存在着一套认识世界的经验法则,相较之下,新知识往往存在着局限。“化学”这一新测定世界的方式自身也在不断完善之中。在这一过程中,作为新事物的农业化学与传统农业呈新旧交叠之态势。以肥料和农药二者为例,传统肥料豆饼和现代化学肥料之间并不存在根本的隔阂,两者具有一样的播撒方式,个体农民可在二者间自由选择;然化学农药的推广伴随着国家力量对基层的控制,和以往人力杀虫所代表的农村集体力量有巨大差别。农药作为农业化学进入现代社会生产结构中的标志,搭配着全新的系统、知识背景和引导手段发挥作用。在农药进入亚洲前夕,19世纪中国的知识结构中对害虫的防治依赖大量人力。相比之下,江户末期的日本人发现了鲸鱼油在防治蝗虫中的功用,且用各种加工物混合制作除虫药剂,开始使用农业药物。这一趋势和19世纪末以降新式农业进入亚洲有密切关系。

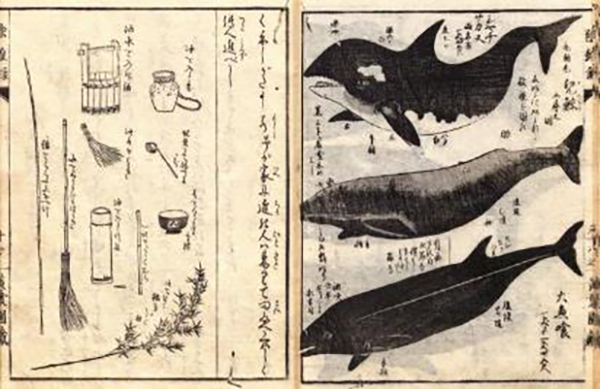

大藏永常《除蝗录》鲸鱼油介绍

新式农业带来了知识结构和知识体系的巨大转变。在中国,京师大学堂设立之初,就已经存在农学教育;在明治时代,日本就有了专门的农业化学系。我们可以观察这份19世纪20年代北大农学院农业化学习的课表。其中,大一年级以基础化学课程为主,高年级则偏应用,包括有机化学外、土壤分析、食品分析、饮料分析、酿造、制糖、罐头、病虫害药剂学、肥料制造等课程,和日常生活、人的需求紧密相关。

19世纪末20世纪初,有机化学出现,人类开始对生物界采取化学分析的手段,加快了对世界探索的脚步,进行大范围物种调查。以鱼藤为例,可以为我们展现物种调查和知识传播的过程:鱼藤为华南地区常见植物,具有抗虫之效,首先为华人所用;19世纪末,欧洲人和日本人先后注意到鱼藤,并展开化学分析调查。鱼藤之案例提示我们新知识的传播未必全都依照先欧后亚之模式。

二、市场和产业竞争中的农业化学

那么,为何要开展大范围的物种调查?背后的商业价值是主要动因。科学家进行化学分析是为了生产更有价值的商品。一些市面上的大牌子利用“干净”这一文化概念促进了杀虫剂等农业化学产品的流行。1930年代的日本,以鱼藤、硫磺尼古丁、除虫菊为原料的多种产品出现,三共制药、理化学研究所等企业纷纷展开商业竞争。出于战争动员需要,到了1930年代末期,日本诸农业制造商被收束到两家主要工厂,竞争范围逐渐从国内拓展到东亚。由于1930年代的中国农村动员能力有限,农业化学商品率先出现在都市。蚊香等产品以除虫菊为原料,伴随着染色、包装等宣传策略,作为时髦产品进入人们的生活。

蚊香广告

在缺少人际网络的陌生城市之中,产品之好坏不再能够通过个人经验亲身确证,新型的验证形态随之出现。消费者和农民无法辨别产品的有效性,因此需要企业通过购入检验机构之认证来为其背书,换取信用。信用也因此成为一种商品。这一点也可以对“黑盒子”理论有所回应。1940年代,上海农林部实验室开始为企业开具产品证明,国家进入到这一过程中,将单纯的市场商品转变为国家监督机制下的商品。直到今天,各种征信事业也尚在延续。

三、国家权力下的农业化学

1930年代,出于备战国策之考量,以及考虑到经济大恐慌带来的关税壁垒和外汇管制,日本逐步放弃进口鱼藤转而在台湾高雄一带移植。国家的力量逐渐扩展到物种移植方面。1931年,中国成立了中央农业试验所,开设病虫防治实验室并且逐步扩建,于1941年在重庆开办农林部病虫药械制造实验厂,并且得到国家的推广支持。战后其北平东北分厂则承接了日本的生产线,鱼藤粉也因此完成了跨域流动。无论是整合农业化学事业、颁发证明书还是物种移植,都展现了国家力量的介入和干预;中国对于战后工厂之接收也促进了生产设备和工业技术的跨国传播。

图4 高雄的鱼藤农场

DDT是40年代全世界最热门的农药产品,美国人在南太平洋岛屿作战时为了克服热带蚊虫的干扰大规模使用DDT进行环境控制。而同样面对南太平洋岛屿的蚊虫,日本人却采取了针对精细个体防治的做法,配发蚊帐、奎宁等个人防虫物资。日、美两国环境控制手段差异的背后是国家的不同产业结构。1944年,中国农林部病虫药械制造实验厂仿制的绿十字杀虫剂,融合了美国新式杀虫剂DDT与除虫菊杀虫剂,形成了新旧技术交错之特有产品。病虫药械制造实验厂生产的产品也得到了国家公务预算的支持和农业增产委员会的推广。以上种种都说明着农业化学与国家权力的密切联系。

四、从实验室到田间:农业化学产品的推广

毫无疑问,农民是农业化学产品的目标对象。如何将这些产品推广到田间,是重要的问题。以日本为例,新式农业的推广在明治时期遭到了农民的抗拒。侯老师指出,农民对于新产品的抗拒与否与传统小农心理无关,而在于是否存在实际的利益和价值。农业化学产品要符合传统的商业利好才能为农民接受。

在建立推广体系,促进现代农业在中国落地生根的过程中,以《农学报》为代表的农业学院派一直未能将现代农业知识下渗到农村,直到1910年代金陵大学农学院学生到农村田间推广才有所转变。1940年之后,国家借助战争动员得以下渗到基层,真正在农村建立推广销售渠道,向农民贩卖农业化学品。权力关系也蕴含在这样的资源分配过程中。

五、农业化学事业的启示

农业化学事业给予了我们怎样的启示?首先,农业化学事业的推广是一个知识交换的过程,各类人群、不同国家作为中介串起了一个复杂的网络体系。其次,随着这类知识网络的建立,技术官僚随之诞生,在现代国家的管理当中发挥各种各样的作用。同时,国家力量不可避免地增强。现代农业化学技术不断下渗,随之而来的是国家的监管和控制;新事物的出现也为国家分配资源带来新的可能。 最后,需要特别强调“人类世”这一主题。关于人类世的讨论非常丰富,有学者将1850年作为分界点定义“人类世”,因为1850年后工业革命普遍开展,在地质层中可以明显观察到碳排放的增加;也有学者将1962年美国在太平洋试爆原子弹作为分界,因为随后的大气层中存在了以往不曾存在的微量元素。作为历史研究者,我认为这两种说法都是成立的,而最重要的是观察“人类世”这一名称背后的意义。工业革命后,人类获得了前所未有的改造能力,与环境之关系也发生剧烈转变。农业化学的出现,是人类世重要的里程碑。但人类世之意义,并不是简单指称“人类主导的世代”,而是要让我们在环境改造的同时,谨慎思考这些活动可能造成的深远结果。我们对世界的知识积累越加丰富,随之而来的社会结构、国家结构、生产形态、经济形态变革也越加深刻。在今天,我们需要更谨慎思考人和环境之间的关系。

总结

皇甫秋实:非常感谢侯老师今天为我们带来的讲座。报告内容之丰富让人感受不到时间的流逝。今天报告的题目为“近代农业化学”,初看难免让人有晦涩艰难之感。然而今天的演讲却将这一命题拆解开来,让我们能够仔细看到从实验室到生产线,一直到田间地头的整个农业化学进入生产秩序的过程。在这一过程中,人与物产生了复杂的流动网络,给予人极大启发。

讲座现场

提问环节

提问1:如何理解农民在接受例如农药之类新事物时的反弹、反对行为?

侯嘉星:关于这个问题,我首先想和大家强调,在研究的过程当中不要将农民群体过度刻板印象化。他们是一群有着丰富经验的人,会联合起来争取对自己有利的项目。当农药、机器使用效果不佳的时候,他们也会要求退钱退款,维护自己的利益。不仅是中国的农民会这样做,日本的农民也会。我们在分析农民行为时要结合实际的案例,要将其当做有机的对象来分析,不能把他们抽象为概念。

提问2:您的研究涉及到欧洲、日本、中国等多国材料。您在处理多国材料的时候有怎样的心得?

侯嘉星:跨国材料的处理和比较研究的首要问题就是克服语言文字的障碍。除此之外并无什么捷径,需要多读多看来积累。这样的功夫积累下来,尽管会花费比较大的时间和力气,但是也能形成自身的优势。

提问3:侯老师的论点似乎认为中国的市场竞争要比日本更弱一些,但如果考虑到近代日货和国货之间的竞争的话,是否中国农业化学的市场竞争是否会呈现另外一种面貌?

侯嘉星:之所以中国市场竞争的规模较小,是由于中国在农业化学品的小非常并不是以整个大区块加入消费市场的,而是局部、点状、辐射状加入市场。然而,在日本国内的市场竞争中,主体多为总部设置在东京大阪的大企业,面向整个东亚进行销售,所以二者在企业组织化的规模上存在代差,企业经营的量级并不相同。

提问4:我对老师在演讲中所举的“蚊香”一例非常感兴趣。蚊香因为其时髦商品的身份得到人们的追捧,在近代的中国市场中,还有什么其他的类似案例呢?

侯嘉星:味精,或者日本的“味之素”也是曾经在近代的中国市场中风靡一时的商品,在推出的时候采取各种宣传形象且大受欢迎。然而,八九十年代后,在“健康”这一概念宣传下,人们对味精的态度逐渐转变,开始将其视作不健康的食品添加剂。类似的案例还有很多。