1910年,日本武力迫使“大韩帝国”政府签订《日韩合并条约》,朝鲜半岛从此陷入长达35年的日本殖民统治之下。这是近代朝鲜的“痛史”,也是近代中国的“殷鉴”。面对东邻的沦亡和日本侵华的步步深入,近代中国的有识之士纷纷将朝鲜亡国的史事或刊诸报端,或出版成书,抑或以此事为背景创作诗歌、小说、剧本等,希望以“朝鲜亡国”的惨史警醒国人、救亡图存。

这些珍贵的资料是研究韩国史、近代中韩关系史、东亚史和思想文化史等的重要史料,同时也是研究中国近现代文学史的重要文献。孙科志、徐丹编著的《近代朝鲜痛史中文著述集解》(五卷本)广泛调查民国资料档案,钩沉辑佚,将近代“朝鲜亡国”相关中文著述汇成一编,为相关研究者和历史爱好者提供了丰富的一手资料。

近代朝鲜痛史中文著述集解

(五卷本)

孙科志、徐丹 编著

威秀资讯科技股份有限公司

2025年

内容简介

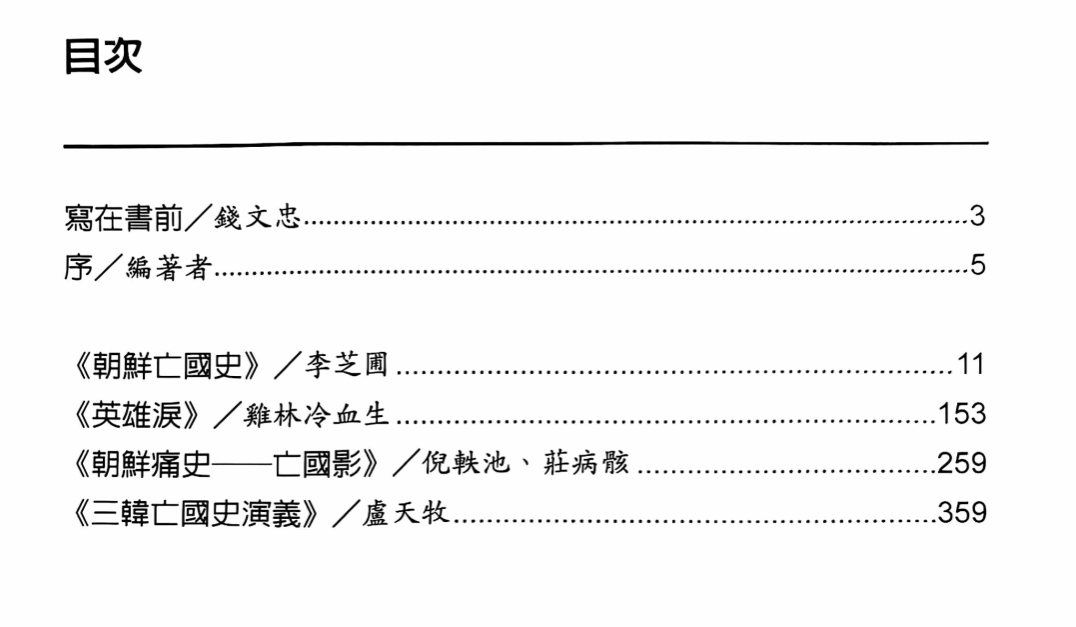

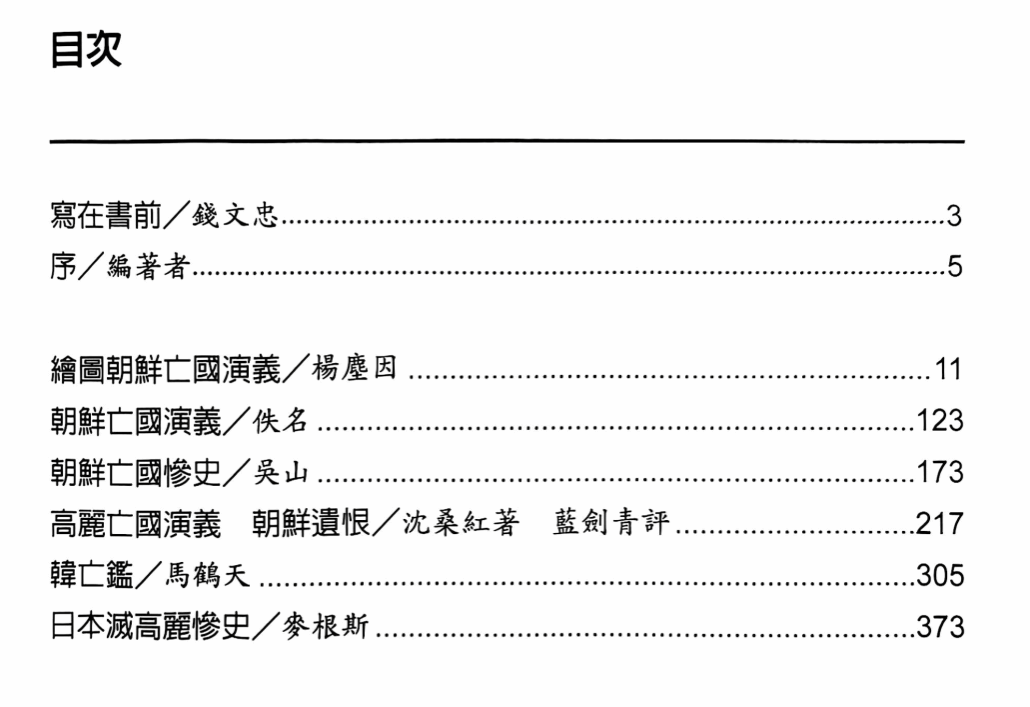

本套书共分五卷,主要收录晚清民国时期以中文出版或刊载的“朝鲜亡国”相关著述,既包括严肃的史学专书,也包括以朝鲜亡国为题材的小说、诗歌、剧本等文学作品,以及各类时评、演说等。编著者在全面搜集、整理相关文献的基础上,就其作者、出版或发表及流传情况进行了缜密的考证,并对于各篇著述的撰写动机及内容作了专文题解。

各卷内容

卷一

卷二

卷三:

韩国学生《朝鲜越南亡国惨状书》、费波《韩国真相》、乐亭《亡国痛》……等单行本及长篇连载小说。

卷四:

《亡韩今日之惨史》、《朝鲜灭亡史》、《朝鲜亡国之原因》、《朝亡感言》……等单篇述评及演说。

卷五:

《哀韩曲》、《吊亡韩孤臣》、《劫花泪史》、《可怜的亡国少年》……等单篇小说及诗词。

(卷三~卷五 陆续出版中)

精彩节选

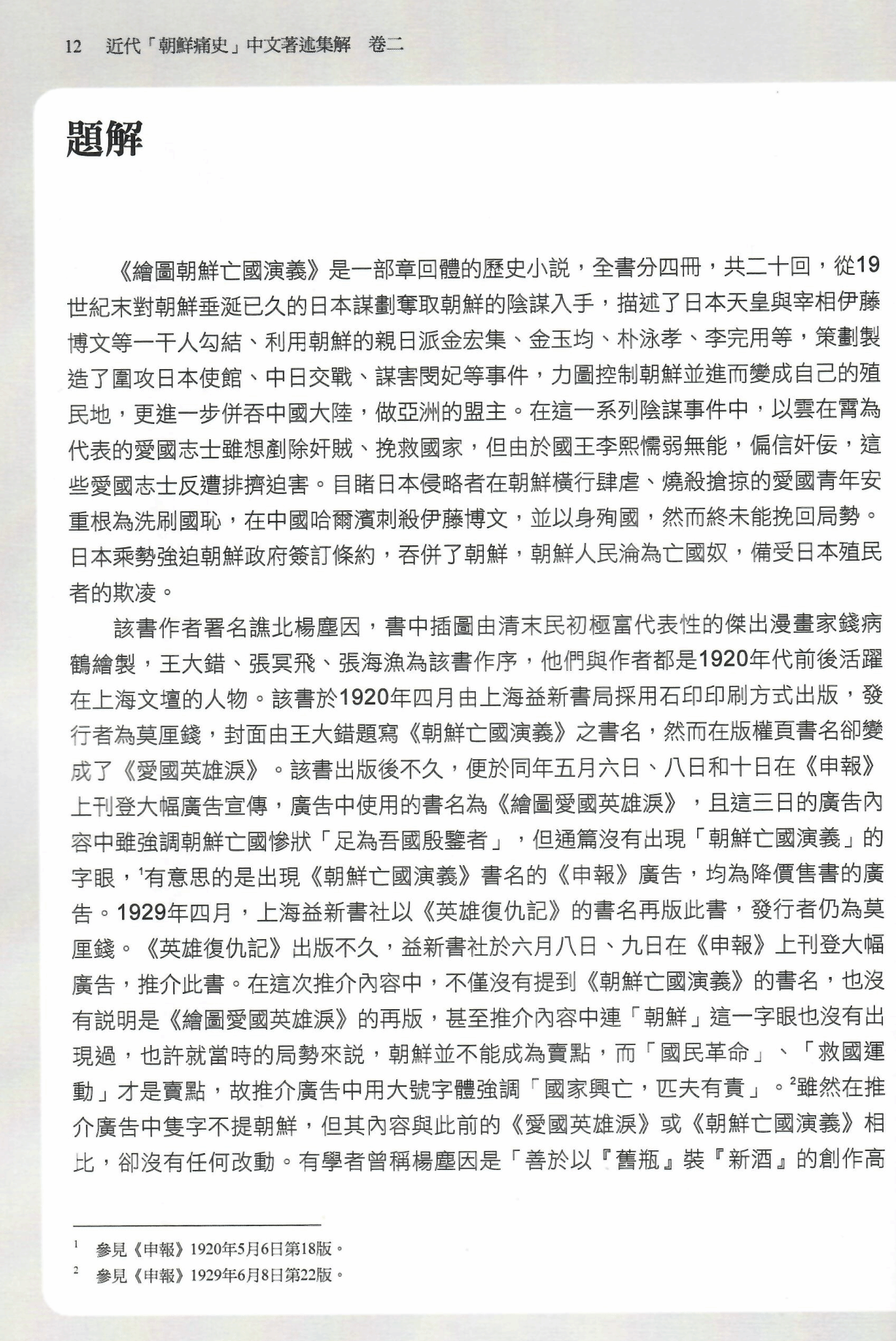

【以下节录编著者为杨尘因《绘图朝鲜亡国演义》(原书为1920年上海益新书局出版,收入本书第一卷)所作的题解】

杨尘因《绘图朝鲜亡国演义》题解

《序》(节录)

朝鲜半岛是近代东亚国际关系的一个核心关节点。历史上,朝鲜半岛政权曾长期受到中国的较大影响,但自19世纪中叶以来,随着西方列强势力的东渐和日本逐步走上对外扩张的道路,朝鲜半岛成为东西方各种力量碰撞的焦点,朝鲜王朝的灭亡也成为近代东亚乃至世界历史上的一个重要事件。

1910年,日本强迫当时的大韩帝国政府签署《日韩并合条约》,成为朝鲜独立政权灭亡的标志,也是长达36年的日本殖民统治的正式开端。不过,朝鲜王朝的灭亡是一个长期的历史过程,早从1870年代开始,日本就通过各种途径特别是签订不平等条约的方式,不断在朝鲜半岛扩张势力,如1876年《江华岛条约》确立了日本在朝鲜的领事裁判权,1882年《济物浦条约》承认了日本在朝鲜的驻军权,1905年《乙已保护条约》将朝鲜变为其“保护国”,等等。1910年的“日韩并合”只是这一系列殖民侵略活动的最终结果。

另一方面,作为历史过程的朝鲜“亡国”,并没有随着1910年《日韩并合条约》的签订而立即宣告完结,相反,它在整个20世纪前半叶都持续地影响着东亚乃至世界的局势。在实际政治层面,朝鲜民族的独立运动始终没有停息,不仅半岛本土在1919年爆发了大规模的“三•一运动”,在海外特别是中国各地的朝鲜独立运动家更是长期坚持抗争。而在政治思想的层面,朝鲜的“亡国”受到当时人特别是与朝鲜关系密切的中国人的持续关注,成为他们认识、反思与批判近代世界体系与国际秩序的重要切入点。可以说,朝鲜虽然“亡国”了,但它并没从近代世界上真正消失。

对于近代中国人来说,朝鲜亡国具有着独特的认识意义。明清时期的朝鲜不仅作为宗藩属国而为中国人所知,还以“小中华”的文化姿态受到中国人的瞩目。自19世纪中叶以后,朝鲜逐渐脱离宗藩体系下的传统政治与文化联系,但与此同时,作为弱小民族而逐渐被侵略、被殖民的相似命运又在中朝之间建立起另一种的“共情”。因此,近代中国人特别是知识分子,不能不对朝鲜的亡国加以认真的观察与反思。从清末一直到1940年代,“朝鲜亡国史”的书写在中国蔚为潮流,就是近代中国人关注朝鲜命运、批判世界秩序、思考民族前途的表现。

从20世纪初到抗日战争结束,中国出现了大量有关世界各地被侵略、被殖民国家的亡国史,先后形成了数次亡国史的“编译热”,其中尤以朝鲜亡国史的数量最多。所谓“亡国史”,就是以近代弱小国家被列强瓜分、灭亡的过程为主要叙述对象的历史。“朝鲜亡国史”就是以朝鲜王朝的覆亡为主线,以1910年的“日韩并合”为标志性节点,叙述其趋向灭亡的过程,分析其灭亡的原因和亡国后的民族“后果”。换言之,是把朝鲜王朝的“亡国”当作核心对象加以阐述、剖析的历史书写。

这里所谓的“亡国史”是广义的,并不限于严肃的史学论著。实际上,朝鲜亡国史的体裁、内容、形式相当多样,有较为严肃的史学专书,有报章刊载的短篇散文,还有一些作品以小说、剧本等通俗“演史”形式出现。这些“非史学”的亡国史也具有重要的价值。清末民初,近代人文社会科学的学科规范还不明显,许多史学书写如梁启超的《朝鲜亡国史》,原本就是介于研究与政论之间,边界并不清晰。另一方面,以小说、戏剧等体裁形式,融入国家、民族等近代观念,来“演说”近代世界的历史,在当时被认为是“新小说”、“新戏剧”,具有改造社会观念的重要价值。回到清末民国的现场,作为一种社会文化潮流的朝鲜亡国史书写,是由一批知识分子在政治、商业与文化等各种因素的共同推动下,批量地生产特定类型的文本,从而影响、改造社会大众观念的过程。它们的历史意义不仅仅是学术的,更是社会的。因此,本书收录的朝鲜亡国史重在突显“亡国”主题,而篇幅、体裁等则相当多样。

1870年以后,随着中朝宗藩关系出现危机和朝鲜国权的逐步丧失,有关朝鲜亡国的评论开始出现于中国报章之上。在1890年代以前,基于中国作为宗主国的定位,舆论普遍认为中国应当而且有能力更加积极地介入、“庇护”朝鲜并指导朝鲜的内外革新。1890年代以后特别是甲午战争之后,随着朝鲜内部脱离宗主国的倾向日益强化,中国舆论通过比较宗藩关系与近代“保护”关系的不同,普遍转向认为朝鲜因日俄“保护”而灭国的看法。但这一时期的朝鲜半岛毕竟还存在着自成一体的政权,此时有关亡国的议论还只能说是一种预言。

1910年“日韩并合”之后,中国的知识分子谈论朝鲜亡国的方式发生了变化,从国之将亡的预言、评论转变为以朝鲜亡国的“殷鉴”,为近代中朝两国的救亡、独立运动提供历史的经验教训。过去报刊时评式的短文无法满足这一需求,于是在1910年代便出现了大量详细论述朝鲜亡国过程、原因、后果的专门书籍。参与编纂这类图书的除少数外国人外,主要是两类人:有留日背景的政治人物与活跃于上海的通俗小说作家。相应地,这些书籍也主要是以政论式、演义式的笔法写就的。据统计1910-1945年间出版的朝鲜亡国史书,可查见的不下二十余种。这些图书大部分多次再版、翻版,代表性的如殷汝骊主编之《亡国鉴》总计再版至少十九版,可见其发行数量之大,销售时间之长,也可见其在当时社会产生的巨大影响。

除单行本著作之外,1910年之后的报纸、杂志上也陆续刊登有关朝鲜亡国的各类短文(包括诗词)。在清朝晚期,中国的近代报刊就对朝鲜事务表现出浓厚的兴趣。进入20世纪特别是民国成立之后,新闻出版产业发展迅速,各种报纸、杂志在全国各地特别是上海大量涌现。这些报刊对朝鲜半岛的报导广泛,涉及政治、经济、文化等各个方面,有关朝鲜亡国的内容也占据了不小的比重,其中有一些还具有相当深入的分析,例如1922年向达在《史地学报》上发表的《朝鲜亡国之原因及其能否复兴之推测》,就是一篇具有深度的学术研究论文。相当一部分发表于报刊上的朝鲜亡国史论述后来都转为了单行本出版,例如梁启超的《朝鲜亡国史略》、《朝鲜灭亡之原因》、《日本吞并朝鲜记》等篇,就都是先在报纸上发表,后来又收入专书的。

有感于朝鲜亡国而作的诗词,是多数只见于报刊之上的独特材料。这些诗词一般并没有具体的史事记载,即使提到也相当简单,因此它们的价值主要不在于“史”的叙述,而在于情感的传递。相比于理性的分析文字,诗词更能够表现当时中国人面对朝鲜亡国时的感性体验,在这一点上诗词材料的价值是无可替代的。在报刊所载的材料中,另一类有特别价值的是演讲词和剧本。在受教育水平相对较低、广播等近代媒体尚不发达的时代,演讲、演剧是最直接、有效的对众宣传形式。从1920年代前后起,以朝鲜亡国为主题的演讲、演剧活动就在中国各地广泛兴起,从菜市场、公园、学校等公共场所到市民大会、游行示威、国耻纪念会等各类集会,都能看到这类活动的影子。可惜的是,这些演讲、演剧的具体情况绝大部分已经无从考察,只有极少数量的演讲词、剧本在当时的报刊上发表并保留至今,成为珍贵的历史材料,使我们多少能够一窥当时的中国知识人以及在华的朝鲜爱国志士向民众“讲述”朝鲜亡国史的努力。

作者简介

孙科志

复旦大学历史学系教授。1998年毕业于韩国高丽大学,获文学博士学位,是第一位获得韩国文学博士学位的中国大陆留学生。从事韩国史和中韩关系史的教学和研究,著有《大韩民国临时政府在中国》、《上海韩人社会史研究》、《上海的韩国文化地图》等,译著有《长征:我的无职时期》、《新编韩国史》等。

徐丹

泉州师范学院文学与传播学院副教授。2017年毕业于复旦大学,获历史学博士学位。研究方向为近代韩国史、中韩关系史。曾赴韩国高丽大学、韩国学中央研究院等机构访学,在《近代史研究》、韩国《韩国独立运动史研究》等期刊上发表论文十余篇。